Unos golpes débiles pero aun así audibles en el portón interrumpen la conversación

durante la cena. Memnón se pone en pie, aparta la silla y pide silencio a su familia.

Un extraño en el porche a estas horas no suele presagiar nada bueno. El

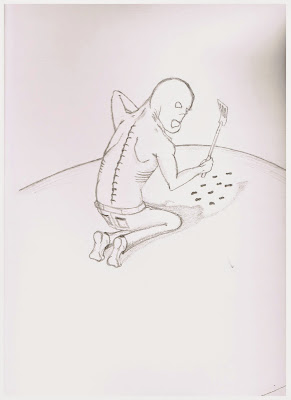

chirrido de las bisagras al abrir la puerta anuncia a un varón famélico, sucio

y sin afeitar, que dice responder al nombre de Hiparco. El joven ruega cobijo y

pan, y tener unas palabras en privado con el padre de Cleanor de Éfeso. Memnón,

viendo que no se trata de un vagabundo que deambula perdido, y nada en él resulta

sospechoso, le invita a pasar y a sentarse a su mesa, y le ofrece gachas y una

hogaza de pan. “Me imagino que estarás hambriento. Come tranquilo y hablaremos

después”.

Los hijos y la esposa de Memnón, que han permanecido congelados desde que

éste se levantó, aprecian el gesto de agradecimiento en la cara de Hiparco y siguen

con la mirada el andar pesado del joven hasta la mesa. A continuación, todos

reanudan la cena en el más absoluto silencio y con los ojos puestos en sus

escudillas. Sólo Argelao,

incapaz de refrenar su curiosidad, se atreve a lanzar de tanto en cuanto una

mirada furtiva al extraño, que devora con ansia los alimentos que le han sido

ofrecidos.

Cuando ya todos los miembros de su familia han terminado,

Memnón les pide que les dejen a solas. Con éstos ya encerrados en su cuarto,

observa con detenimiento al joven que, por momentos, parece incomodarse. Aunque

no cree que la razón sea que las gachas se le están terminando, Memnón pregunta

amablemente “Y bien, Hiparco, ¿sigues con hambre?”. Éste niega con la cabeza y,

sin poder disimular el temblor de su labio inferior, aparta a un lado la

escudilla vacía. Armándose de valor, alza sus ojos hasta encontrar los de Memnón,

cuyo semblante se torna más serio. Con voz grave y arrastrando las palabras, Memnón

corta el tenso silencio “Has venido a contarme que Cleanor está muerto, ¿no es

así?”. Hiparco, que no encuentra la energía para articular palabra alguna,

asiente pesadamente.

Nota: Todas las entradas de oikumene se pueden encontrar, en orden cronológico, aquí:

ruins of Apameia/Afamia (Greek/Arabic), Syria (2010)